RFアナログエンジニア ブログ

コーヒーブレイク

1世紀前の電波検出器、いまだ消えず。

我が国の無線通信史で最初にクローズアップした電波検出器はコヒーラだ。明治36年(1903年)に開発された36式無線通信機の受信検出器もコヒーラであった。日本海海戦の勝利は軍艦に搭載された36式無線通信機によりロシア艦隊の動きをいち早く伝達したことが大きい。私は36式無線通信機を横須賀の記念艦三笠やYRP無線歴史展示室で見てきた。送信機は、高圧トランス、蓄電池、電鍵、断続器、火花ギャップ、受信機はコヒーラ、デコヒラー、リレー、印字機といった極めて簡単な構成であった。

雑音の塊みたいな送信波とフィルタが無く混信に極めて弱い受信器であり、脆弱な秘匿性で暗号が頼りの無線システムだった。

マルコニーの無線電信成功が1895年だから、随分早く1000kmも届く無線機が導入されたものだ。

マルコニーは移動体への無線通信の価値を見抜いていたのだろう。

現代でも、雷検知ユニット(平川製作所)やコヒーラ検波器を内蔵したラジコンカーの復刻版(学習研究社)が売られている。

私は、65年前頃電源なしで放送音声が聞こえた鉱石ラジオに無線ロマンを抱いた。また、60年前頃、デパートのおもちゃ売り場でみたラジコンロボット(コヒラー内蔵)に大変興味を覚えた。なぜ、空間で情報が伝わるのか知りたくて電気通信の学校へ進学した。電磁波を発見したヘルツは、数メートル離れた場所からの送信電磁波を検出した受信方法は、共振器のギャップに飛ぶ火花を目視することだった。

マルコニーの長距離無線通信実験に成功した受信器はコヒーラ検出器が有名だが、鉱石検波器も20世紀初頭前後に現象は発見されていた。先に実用したのがコヒーラだ。

コヒーラの最大の欠点は、電磁波電圧がコヒーラに印加されると、直流抵抗が低下するがその後電磁波が消滅しても直流抵抗が変化しないことだ。そのため、機械的衝撃を与え元の高抵抗に復旧させる(デコヒラー)ため通信速度が極めて遅いことだ(ワンショットトリガーに似ている)。 だが、誰でも簡単に電磁波の検出実験ができるので、教育現場でも使われているようだ。筆者も小さなプラスチックコップにパチンコ鋼球を18個入れ、電極の銅板2枚をコップに差し込んだだけのコヒーラを作り実験してみた。送信の電磁波は、ガス点火用チャッカマンの放電火花を使った。直流抵抗は、20Ω前後から200Ω前後の変化を確認できた。コヒーラをスイッチとみなし、電池とLEDをつないで光の点滅を確認した。距離1m位まで応答した。マルコニーの偉大さは、飽くなき通信距離延長に執念を燃やし、実現したことだ。

マルコニーの長距離通信化の技術要素は、アンテナ、アース、共振器、高感度検波器、高周波発電機と言われている。高周波発電機を除き、現在でも常用されている。

シリーズ : マイクロ波回路設計開発の軌跡 ~その3. 導波管フランジ、ケーブルコネクタも歪む?

異種金属の接触面では電位差が発生することは100年以上前から知られていたが、普通は無線機の金属ケース、ケーブル、コネクタで電気的歪の影響は考えない。ただの金属同士の接触が影響するなんて思いもしなかった。しかし、多周波数の送受信波を共用する伝送路において、高感度受信機では、要注意だ。多数の無線システムと共存する場所に、アンテナ,送受信装置一体型ミリ波無線システムを複数納入することになり、ある現地のみ円形導波管給電線でアンテナと送受信装置を結ぶ構成となった。客先から給電線方式に対し、異なる無線機による干渉雑音の不具合有無を検討するように言われた。先輩から聞いていた給電線の非線形歪による干渉を検討して問題ないことを確認し、無事運用することができた。屋外送受共用アンテナと屋内多搬送周波数の無線装置を接続する導波管や同軸の給電線の接続フランジ、コネクタにおいて接触表面に非線形半導体が形成され、マイクロ波ひずみが発生する。例えば、3次混変調の場合、多無線チャンネルを1本の給電線で送受信する場合、強い送信波で給電線の接触部に非直線特性があると僅かであっても三次混変調歪が計算式通りの周波数帯に発生する。歪波が受信周波数帯と一致すれば降雨などで受信レベルが下がれば伝送特性に影響を与えることになる。

アナログ多重通信方式時代において大電力の送信波と高感度受信波が多チャンネル送受信装置とアンテナを結ぶ給電線(導波管または同軸ケーブル)が用いられた。給電線は異種金属の同軸コネクタ、導波管フランジが使用され、この接触面に形成される非線形特性が大敵のひずみ雑音となる。現代も圧倒的に多数の移動無線基地局はマイクロ波周波数のCHを共用するので、アンテナ、給電線は、歪に対する配慮がなされていると考えられる。

現在、この対策として、低い混変調歪特性の同軸ケーブルが実用化されているようだ。

シリーズ : マイクロ波回路設計開発の軌跡 ~その2. 猫ひげでトラブル発生?

ホイスカ(whisker,ひげ状結晶)による回路短絡でシステムの信頼度が低下する場合がある。 マイクロ波集積回路(MIC)で使用される金属(銅、ニッケル、鉛、錫、真鍮、アルミ、金、銀、窒化タンタルなど)が針状の単結晶に成長し、異種回路が形成され、短絡状態になるトラブル。W-40Gプロジェクト開発仲間からホイスカの不具合を見せてもらったことがあった。それは注意深く見ないとわからない代物であった。ホイスカは、ケース、部品、半田、などに使用される金属種類、メッキ種類、電圧印可、湿度、温度など複雑に関係するらしい。

私が当時担当した回路ユニットには、ホイスカ対策として切削アルミケース内に絶縁体カバーを追加、メッキ種類の設計変更措置を行った。さらにユニットを実装するミリ波送受信盤には、吸湿すると変色する交換可能なシリガゲル缶を実装した。

高周波回路を実装するアルミケースは、ホイスカ不具合防止効果や錆に強いアルマイト加工(酸化膜処理)が多用されるようになった。

ホイスカの径はミクロン単位で、肉眼では発見し難く、強度もあり、電圧印可される回路ではホイスカが短絡してすぐに溶断し、デバイスは破損せず、正常状態に復旧することがあり、始末が悪い。短間隔、長時間動作、高湿度環境、高電位差、は要注意である。回路の金属間に電位差がある場合、ホイスカ現象と似たマイグレーション現象(絶縁特性劣化)も要注意だ。

ホイスカの問題は、マイクロ波回路に限らず電子回路全般に及ぶ。ICの集積度が上がる現在では、金属線路間がミクロン単位まで微小化しており、IC内部や空気中を飛ぶような微小なホイスカの侵入でも問題を起こすため、その防止策の開発が進められている。

アルマイト加工金属ケースの注意点。

私が近年購入したアルミ製ケースは、透明なアルマイト処理されており、導通すると思いきや絶縁被膜になっていた。アルミケースにフランジ付きマイクロ波用コネクタ(SMAなど)を取り付ける場合、同軸外導体の接触部分は最短距離で接触することが重要であり、接触部分をアルマイト剥離処理をして取り付けるなど、絶縁被膜には注意が必要だ。ねじ止めで直流の導通があってもマイクロ波では絶縁面のために最短で導通せずグランドインピーダンスが高くなる場合があるからだ。

シリーズ : マイクロ波回路設計開発の軌跡 ~その1. 高調波は要注意!

大出力増幅器、逓倍回路の高出力系は、非線形歪で高調波が発生しやすい。金属ケース内にRFデバイスを実装する回路では、基本波では問題ない空洞共振や導波管モードによる入出力間の結合が高調波周波数帯で影響が生じることがあった。金属ケース内は矩形導波管状であればTE10モードの遮断周波数以上は伝搬し、基本的に空洞共振器となる。実際に失敗した例は、開発中の逓倍器(4逓倍×4逓倍)の出力(目標2GHz,1W)測定において導波管減衰器にパワーメータを接続して行い、大なる出力値が出て喜んでいたところ、後になって真実でないことが判明。種々調査したところ、導波管減衰器がTE10モードの電界が山になる位置(導波管の横幅1/2)に減衰用抵抗膜があり、TE10モードでは正しい減衰量になるが、高調波ではTE20モード(電界が谷)でも伝搬し、減衰が少なくなる為とわかった。 また、基本波でもマイクロ波回路の周波数特性劣化を経験したことがある。マイクロストッリップラインのミキサで変換特性が金属ケースの蓋の開閉で変換周波数特性や局発波の漏洩量が変化した。原因はケースの空洞共振であった。電波吸収体、金属片をケース内に装荷し、共振周波数を帯域外に変化させ解決した。

マイクロ波とミリ波の帯域表現はどちらが広帯域か?

マイクロ波帯は明確な定義はなく、辞典、書籍、文献等の表現に幅がある。

マイクロ波帯の波長を

1mから10cm、(周波数300MHzから3GHz)とする場合、

10cm から1mm、(周波数3GHzから300GHz)とする場合、

1mmから100μm、(周波数300GHzから3000GHz)とする場合

など、様々な領域幅がある。ミリ波帯は、波長10mmから1mm、周波数30GHzから300GHzとする表現が多いようだ。

総務省の電波利用HPでは、

マイクロ波(SHF)は波長10mmから1mm、(周波数3GHzから30GHz)、

ミリ波帯(EHF)は、波長1mmから10mm、(周波数30GHzから300GHz)

サブミリ波帯は波長1mmから0.1mm(周波数300GHzから3THz)

と表現し、ミリ波はマイクロ波より高い周波数帯と表現している。この分類でいえばマイクロ波は、センチ波と表現すればすっきりする。

通信分野では、1mから10mm、(周波数300MHzから30GHz)と表現し、これより短い波長をミリ波帯と呼ぶことが多い。 例えば、20GHz準ミリ波通信システムは準を付け、筆者が開発に関わった40GHzミリ波通信システムの如く30GHz以上を境にミリ波帯としていた。 マイクロ波の方がミリ波を包含しているように思えるが明確でない。

筆者がマイクロ波、ミリ波の仕事に就いたとき、波長から言えば、μmのマイクロ波の方が1000倍高周波数帯と思い、ミリ波帯より低い周波数帯でもマイクロ波と表現することに違和感があったことを覚えている。

技術コラム開始

技術コラム開設にあたり...

本コラムでは、筆者が1962年から45年間のマイクロ波、ミリ波無線に関わった経験に基づく回想や、その中で今でも参考になると思われるトピックなどを順次解説してゆく。この間、教科書、専門書にはない多くの貴重な経験をした。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」の格言の如く、以来、設計、開発に生かすことができた。

携わった無線システムの周波数は、2GHz,23GHz,26GHz,40GHz,50GHz,60GHz,76GHzである。担当した主なマイクロ波、ミリ波回路は、水晶発振、増幅、逓倍、分周、アップコンバータ、円偏波発生器、パラボラアンテナ、可変減衰、ミキサ、FM変調復調、誘電体共振装荷発振逓倍、局発AFC、偏波切替回路、FMCWレーダー送受信の各回路である。

ミリ波の歴史

・我が国のミリ波帯開発

エポック1 (ミリ波大容量導波管伝送方式の開発)

1960年頃までミリ波低損失円形導波管伝送路、受動回路等の研究が、米国、日本で行われた。能動回路は主にクライストロンなどの真空管デバイスであった。1956年から1970年頃までW-40G-ミリ波大容量導波管伝送方式(43~87GHz、,21Gbit/s電話換算30万CH)の開発が盛んになった。能動回路も半導体デバイスで1975年ごろまでに商用化の開発が行われ、多くの技術者、多大な研究開発費が投入された。同時に、ミリ波帯測定技術、測定器も開発され、システム実現に貢献した。しかし、有線大容量伝送方式は、1970年代光ファイバーの出現でミリ波導波管伝送方式から光ファイバー方式に大転換された。筆者は、W-40GのVバンドアップコンバータの開発を主に担当していた。

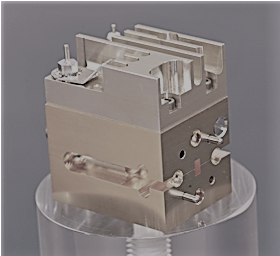

(Millitech社逓倍器)

エポック2 (ミリ波自動車レーダー実用、ミリ波MMIC、量産、測定、設計手法確立)

ミリ波導波管伝送方式装置を開発した企業の残した捨てがたいミリ波技術遺産は、開発投資を大幅に縮減するもミリ波簡易無線、ミリ波自動車レーダーなどの開発に引き継がれる。1972年頃から基礎的な車載レーダーの開発が開始された。試作車載レーダーの周波数は、当時割り当てバンドがなく、50GHz帯の実験局周波数であった。ミリ波デバイスは、発振素子(ガン、インパット)、変調素子(バラクタ)、受信素子(ショットキーバリア)はすべて二端子素子のダイオードであり、導波管立体回路であった。二端子素子の欠点は、回路構成上、入出力が共通であり、増幅器には入出力波を分離する非可逆回路が必須であることである。

車載レーダーの実用化には低コスト化が絶対条件であり、そのためミリ波デバイスは、入出力分離の三端子素子のトランジスター化へ開発が進んだ。ミリ波帯で動作可能な高電子移動度トランジスター(HEMT)が発明され、そのMMICを搭載したレーダー、通信装置への実用化がなされた。さらなる低コスト化へ半導体基板が、GaAs、SiGe、Si と多種になり、量産化に適した無パッケージ、無配線、三次元集積などの技術が進展し、低コスト、大量生産が可能になった。この影に、高度なデバイスの回路設計に高精度測定技術と設計技術の開発は不可欠であった。例えば、1970年代では損失周波数特性、インピーダンス測定にミリ波掃引発振器(後進波管)と方向性結合器、検波器、表示管を組み合わせたスカラーネットワークアナライザがあった。ベクトル測定には旧態と変わらない定在波計で周波数毎に校正しながら行い、スミスチャートを併用した。今では短時間で高精度かつ広帯域にわたり4端子定数(Sパラメータ)の測定ができる。設計も試作評価から計算機シミュレーションにより高精度、短時間で可能となった。今日までミリ波レーダー等の電波割り当ては、60GHz帯、76GHz帯、79GHz帯へと拡大され、ミリ波システムの利用拡大は目覚ましい。

筆者は、50 GHzレーダー、76GHzレーダー、ミリ波MMIC開発に関わった。

(Delphi社76.5 GHzレーダ)